リフォーム記録

木製バルコニー改修 02【修復再生・浸水考査】

築年数、約18年目を迎えるお住まいの木製バルコニーの改修工事です。

現地調査で感じた一つの疑問。

『なぜ他のところは損傷無くて、この2本だけがダメなのか? 一体なぜ?』

局所的にこの損傷に至ったメカニズムも突き止めるべく、ここを深堀りしていきたいと思います。

先ずは全体的に見ても損傷が少ないという事が前提にあります。

俯瞰の視点で見た場合、屋根軒先から垂れ落ちる水滴が地表に落ちている形跡が見られます。

落水を受けるべくこの敷き詰めた石のことを”雨落ち石(あまおちいし)”といいます。

軒先をしっかりと出すことで、建物への雨がかりを防いでくれていることがよくわかります。

この雨落ち石は、古寺など行くとよく見受けられますよね。

軒をしっかりと出して雨をしのぎ、その落水付近には石を敷き込んで、雨で土がえぐられるのを防いでくれます。

また古い瓦などを敷き込んでいるところもありますので、おそらくはご覧いただいたこともあるのでないかと思われます。

そのような好条件の中でも今回は限られた箇所で損傷が発生しています。

その因果関係を探っていきたいと思います。

これは私個人の経験値からになりますが、漏水被害や浸水被害などはすぐに原因がわからないものが多いです。

その反面、比較的早い段階で”これが原因”と断定してしまう場合が多いのも、この業界においては否定できません。

でもね、それはダメだと思うんですね。。

漏水や浸水というのは、その被害による水の経路や因果関係は複雑なものが多く、簡単に答えを断定してしまうのはあまりよろしくありません。

当然わかりやすい状況もありますので一概には言えませんが、色々な因果を疑うところから始めるのがよろしいかと。

先ずは懸念箇所をピックアップしていき、その次に疑念箇所をピックアップしていきます。

そしてそれをある程度絞り込んでいきます。

この疑念箇所を絞り込むことで、その事象に至った仮説が浮かんできます。

そして、状況証拠と仮説が一致してくると、いくつかの要因がわかってきます。

このいくつかの要因が一致してきたことで、初めて原因につながるのだと思います。

したがっていきなり原因には到達できないので、懸念、疑念、仮説、要因から探っていきます。

今回は事象が発生していますので疑念から入ります。

『なぜ他のところは損傷無くて、この2本だけがダメなのか?』

この疑念です。

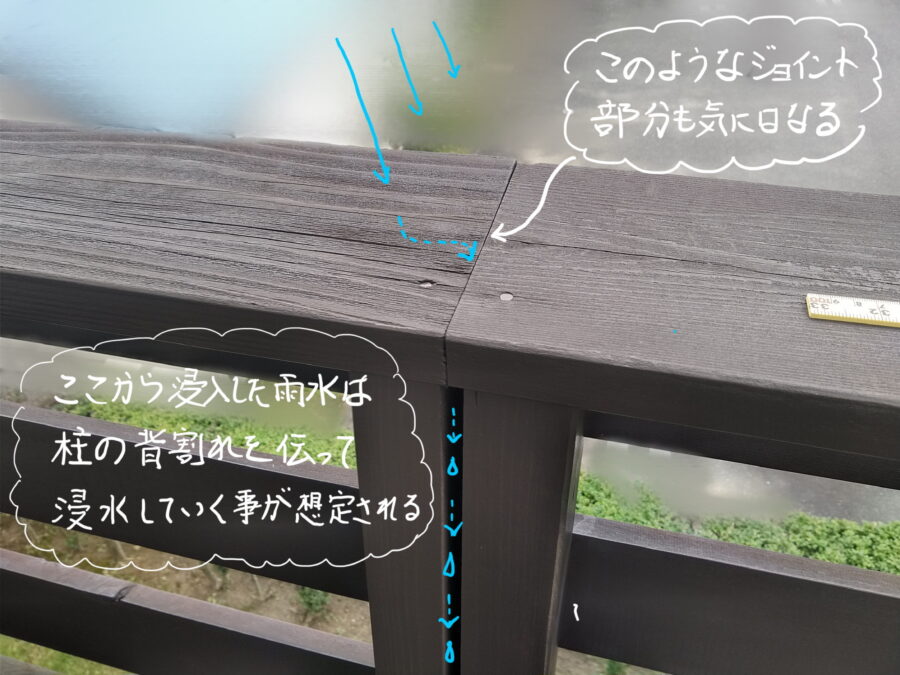

先ずは損傷している中間の柱上の笠木(かさぎ:手すり)部分に目を向けてみます。

このようなところも浸水経路の疑念がありますね。

同じような視点で次は一番角の柱の上です。

同様に浸水の疑念があります。

その笠木の下にはそれを支えている当該の柱が存在します。

そして柱には”背割り(せわり、せわれ)”といって、木材内部の応力により不本意な割れを発生しにくくなるよう予め切込みが入れられています。

”芯挽き(しんびき)”とも言いますね。

この背割り、芯挽きを通じて、水が浸水していくことも疑念があります。

今度はこの付近を少し引き気味で見ていきます。

ん??

一箇所気になるところがありますね。

おわかりでしょうか。

それはスノコ部の局所的な水溜まりです。

そのまま真上に視線を送るとそれはありました。

この建物の軒先は強化ガラスとなっており、その上方はガルバリウム鋼板の屋根となっています。

となれば、すくなからずジョイント部分が発生し、その部分には些少でも突起らしきものが発生します。

現地調査に伺った時は雨が止んで間もないころだった記憶があります。

それでその名残があったんだと建物が教えてくれています。

『ここに局所的な水溜まりがある。なんで?』

『今は雨が止んで水溜まりだけど、降り続いている時はどうなる?』

『普通に雨が降っている時はこの水溜まりはどうなっていく?』

『ここに局所的に落ち続けた雨水は、すのこの上で広がっていくのではないか?』

『そして広がった水溜まりの水はどこへ行く?』

・・・

・・・

ここで一つの仮説が成り立ってきます。

『おそらくは、スノコから柱へ伝わるよな?』

『それにスノコから梁上に伝わり柱へ、やがて背割りに到達するよな?』

『その背割りから入った雨水はどこへいく?』

『背割りを通って地表まで落ちてくれるのか?』

・・・

・・・

『仕口がある!』

ここでいくつかの疑念から一つの仮説が立てられ、その仮説が一つの要因につながります。

この一連が、今回の腐食に至った経緯と、一つの要因と結論づけた私の浸水考査の内容です。

いかがでしょう。皆さんならどう考えますか?

手前味噌でもありますが、状況証拠からみてもその要因性は高いのではと。

もちろん絶対的な断定はできませんし、原因とは言えません。

あくまでも仮説と要因です。

これを原因と断定するのであれば、木製バルコニーをすっぽりと包み切るくらいの屋根が必要です。

それも、絶対雨に濡れないという条件を成立させなければなりません。

でもそれは建築計画や建築コスト面において、少々過度なものとなってしまいます。

雨は防げない。だけど浸水の度合いは少しでも防ぎたい。

一番肝心な仕口付近が腐朽菌でやられていて一体どうにしたらよいか。

損傷箇所がここですよ ↓ ↓ ↓

どうみても危険度が高い状況です。

この状況からどうやったら最小限の修復再生が可能か。

本当にできるのか。

できる、できないのではなくなんとかしなくてはならない。

自分の中で冷静に状況を分析し、じっくりと考え修復できる方法と再生できる方法を検討していきます。

できる限り、この木造の構造美は残しつつです。

次回はこの修復と再生の検討内容をお伝えしていきたいと思います。

木製バルコニー改修 02【修復再生・浸水考査】

現場監理 金原